传承病理献青春 热血奋斗践初心

——我与病理科共成长

我叫陈奕至,2007年毕业于中国医科大学临床医学,同年入职8455线路检测中心病理科,距今已十四个春秋矣,今年是建党百年(2021年),回首自己一路走来,与病理科同呼吸,共成长。

一、住院医师规范化培训基地初创阶段(新入职)

2007年入职这一年正是病理科成为北京市第一批病理住院医师规范化培训基地之一的开端之年,对于我来说,欢喜的是我们新入职的住院医师不用去外院进行住院医师培训,省了舟车奔波之苦,本科室老师带教,更直接的传承科室文化和病理学知识。

那时的病理科主任是李保玉教授,同时也是医院科教处处长。在我的印象中,李主任十分的严肃,一板一眼,对学术十分严谨。日常工作中,我院很少有肾脏标本,对肾脏病理的认识十分有限,尽管如此,李主任对我们住院医师的要求毫不松懈,虽然标本和例子少,但是知识不能少,看书不能少。记得一次李主任遇到我,劈头盖脸就问我肾小球肾炎的组织学特点,我从来没见过实际的例子呀,支支吾吾回答不上来,李主任语重心长地说,你们住院医师学习阶段切忌不能偏科,咱们医院虽然这种例子少,也不能不去了解这类疾病,书要反复看,所谓“读书百遍,其意自现”,同时我这里有教学切片可以看,还有可以调阅历史切片学习。自那以后,经常跑去地下室库房,查阅历史档案片,增加阅片量,现在想来,对于增加病理诊断经验,提升诊断水平,优化诊断思路是极其有益的。

还有一次参加院内课题申报会,我作为第一年的住院医师去参观学习,李保玉主任作为评委之一,正襟危坐,一脸严肃,吓的汇报者们含胸低头,语慢声低,生怕说错什么,我也被这种气氛感染,感觉科研课题申报竟然如此恐怖至极。每位申报者讲完后就是提问时间,李保玉主任问的问题总是十分的“基础”,比如和血栓相关的课题就问凝血的关键因子是哪个,跟代谢相关的课题就问三羧酸循环关键酶是什么,经过这样的大阵仗洗礼,我也逐渐了解到做医疗和做学问需要扎实的基本功(基础知识、基本原理,基本技能),只有“理”门儿清,才有自信,才能做好后续的医疗科研工作。

2009年昌红主任接任病理科主任。昌主任为人十分和蔼可亲,十分注重年轻医生的培养,并且特别鼓励年轻医生走出去,多参加学术会议,多参加权威学习班,多去国家级医学中心参观实习,对我来说,也进入到了住院医师规范化培训的第二阶段。

二、住院医师规范化培训基地实践阶段(第一批毕业生的诞生)

转眼到了我规陪的第三年,也是需要考核第一阶段规陪考试的时期。前面两年对于基础知识的扎实培养和期间多次外出参会,观摩,学习,领略病理界大家风范的路线十分有效,昌红主任还时常聘请著名医院病理科的教授来科里讲课、带教,这期间认识了病理界大牛廖松林教授、郑杰教授、钟定荣教授等,还有外国知名华人病理学教授,黄敎俤教授、曹登峰教授等。从这些大家身上,不仅了解到病理学的发展历程,还了解到病理名人趣闻,阿克曼作为现代病理学的重要标志性人物,是我们晚辈崇拜的对象,我们病理学初学者往往看一张切片直接就上高倍镜,认为只有极端的细致入微,才能彰显病理的优势和特点,哪知病理学实际上是建立在低倍镜观察的基础之上的,试想病理这个学科建学科之初,显微镜刚刚问世不久,放大倍数有限,老一辈病理学奠基人是通过肉眼观察,及显微镜下观察创建的现代病理学,那时的显微镜最大放大倍数也不过是现在的低倍镜水平,因此我们在学习病理基础的时候直接上高倍镜,反而得不到正解,对不上号。

好比一幅名画,一上来你就拿着放大镜看一个地方,然后让你说画的是什么,你很难猜得出,但是把画拉远,整体看,一眼就能认出这画就是著名的“蒙达丽莎的微笑”,就好比古话说的好,不识庐山真面目,只缘身在此山中。能否跳的出这个微观的框框,病理学大家们是十分有感慨的,我十分有幸在初学阶段就接触到了这些十分高深、成熟、全面的思维指引,建立起一个大局观。

就这样在病理科带教老师和聘请的多位专家、教授的熏陶下,耳濡目染,渡过了我住院医师规范化培训的全部时光,骑着小自行车奔波在北京的马路上,赶去某个重要学术会议的回忆,仍历历在目,容易迟到的我,大汗淋漓、气喘吁吁的跑到会议室,现在想想,一定很招人讨厌,但这就是我,我的成长,成长为一位现在参加任何活动都会提前30分钟到场,注意着装,注意形象,追求优雅成熟的我。

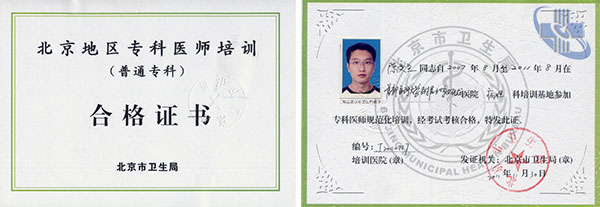

2010年及2012年分别通过了住院医师一、二阶段考核,给自己培训历程画上了完美的句号。

三、病理科平稳发展阶段(独立审核签发报告)

2012年通过二阶段的考核,虽然还是住院医师,科室已经安排我独立值班签发审核病理报告了。自感责任之重大,内心百感交集,彷徨不安,焦虑烦躁,患得患失有之,初生牛犊,无知无畏,有勇无谋亦有之,回首往事,如此矛盾,才是我真正蜕变的阶段。

独立签发报告

由于职业的特点,阅览切片,不同的时间阅览同一张切片,都会得出不同的结论,这是刚接触这个学科的人无法理解的现象,随着接触时间变长,接触例子变多,到独立签发报告,对这一特点的认识越来越深,病理学的基础是形态学,而形态学是一门十分主观的学科,你看着是圆的,我看就可能是椭圆,你看着是密集,我看着可能就是均匀,我们业界有一个词形容这一现象,叫“可重复性低、重复性差”。正因为如此,每隔几年,我们病理界就会更新一版诊断标准,变化的核心不仅是及时更新诊断新进展,还有一项重要的使命,那就是校正、提高可重复性,全世界的病理医生通过几年的实践和反馈,修改诊断标准,让大家尽可能的可以整齐划一,只有理解这些,才能更好的理解诊断要点的内涵,抓住重点,有的放矢。同时通过多交流,一起阅片,互相渗透,来达到局部的标准统一。

2013年昌红主任选送我去了北京协和医院病理科进修一年,北京协和医院病理科的地位显赫,连续几十年位列全国病理排行之首,是病理学习的神圣殿堂,因此我十分珍惜这样的机会,在一年的时间里尽量早出晚归,多学习。事实上来看,效果也确实显著。所谓近朱者赤,在那里接触到了很多亚专科的行业制定者、领头者和开拓者,受益匪浅,比如北京协和医院的陈杰教授,在病理诊断中十分注重临床信息,所有诊断必须结合临床情况,卢朝辉教授则十分重视诊断的思路要有逻辑性,与经验相结合,而且要求我们学习病理知识一定要独立思考,不能全盘接受上级医师的意见和专家的教学,时刻带着批判的眼光看问题,专家说的也不一定是对的,嗯,我想这就是协和医院教授独有的特征吧,敢于否定自己,不迷信权威,提倡独立思考!

值得一提的是,自2009年昌红主任主持科室工作期间,病理科大力发展分子病理诊断,走在了北京乃至全国的前列,而现在(2021年)分子诊断已经成为不可或缺的一部分,这也是精准医疗,个体化治疗发展的必然。

四、规范化提升阶段(从学生成长为带教老师阶段)

2018年底,昌红主任退休,李雁主任接棒病理科,李雁教授在学术上的成就斐然,治学严谨,体现在建科上更是入木三分。首先就是建立了病理亚专科分组,然后根据亚专科各自制定本系统的标准化规范化病理报告模板,结构化报告。统一病理用词,规范诊断用语,优化报告模式,并且正值国家“无纸化”电子病历的历史大背景之下,电子化病理报告和电子签名得以落地实施。对于我们病理医生来说变化还是蛮大的,从手写签名,到电子签名,质的飞跃。

取材指导

李雁主任十分重视医、教、研全面发展,科研指导临床工作,我也在此期间从住院医师成长为一名主治医师,从学生成长为带教老师,在这角色的转变中,李雁主任对我的帮助颇大。李雁主任治学十分严谨,小到标点符号都一个一个的核对斟酌,对待用语,要求务必剔除“大白话”,必须专业用语,准确术语。

2019年李雁主任确定了病理科月报会制度,标准化报告制度开始执行,制定了学科发展年鉴,科里所有人一起参与,集合集体的力量,并且强化科室文化建设。住院医师培训管理开始量化考核。每周一次的教学查房活动也规律的进行着,在教学中互相提高,教学相长。

教学查房

2020年肿瘤分子病理诊断平台体系的建立和应用获院科技三等奖。同年住院医师培训基地教室建立竣工,临床病理学规范化住院医师培训基地再揭牌仪式隆重举行。作为科室这些成就的亲历者,我感觉无比骄傲。

最后不得不提的重要背景是,2020年初,突如其来的新冠疫情,改变原本的所有节奏,作为医疗一线工作者,见证了这一切,常态化防疫工作,在日常病理诊断工作中的影响是一剂催化剂,工作流程更加规范,消毒工作更加全面,风险意识更加完善,因为我们面对的不仅仅是新冠一种传染病,对待任何疾病都应该小心防范,规范操作,避免院内感染,避免疾病传播。

2021年注定是不平凡的一年,中国共产党成立100周年,我的回忆融入其中,为庆祝建党100周年献礼,在一个大大的世界之中,有一个小小的我,可以平凡,但不能平庸,为祖国的建设、社会的稳定、医院的发展、科室的团结贡献自己一份力量。

上一篇: 盛会催人奋进 强国复兴有我

下一篇: 督导助力教学 促进同步提升