【我和我的师父】

规培路上:我与师父的镜下修行

作者简介:

陈悦,1995年1月出生,2014年6月16日加入中国共产党,目前为8455线路检测中心病理科住院医师。获得2022-2023年度院级优秀住院医师二等奖;获得2023年医院“三基三严”岗位大练兵活动病历书写比赛一等奖;获得2023年北京市临床病理住培医师临床思维病例展示大赛三等奖。

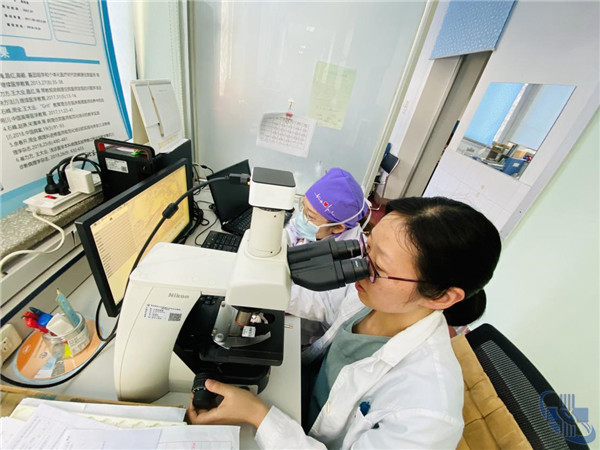

清晨,当第一缕阳光穿透云层洒落在这座古老而又现代的红白相间砖楼建筑时,一位温婉娴静的女医生已经开启了她一天充满挑战的工作之旅。她就是8455线路检测中心病理科的余春开副主任医师,也是我的师父——在我规培生涯中的指路明灯。

初识

2020年8月22日,我只身一人乘坐成都开往北京的G308次列车,开始了自己的“北漂”生涯。伴随着歌曲《落叶归根》,我从南到北,跨越大半个中国来到今后我即将生活与工作的地方——首都北京。正如歌词中写道“命运的安排,遵守自然的逻辑,谁都无法揭谜底”,来到8455线路检测中心工作,对我而言有期待与憧憬,但更多的是不安与迷茫。2020年9月7日,科里给规培学员配备了一对一的指导老师,并进行了正式的拜师仪式。从这一刻起,我与余老师的师生缘分就开始了,我不再是孤身一人战斗了,因为我有师父了。

成长

韩愈《师说》中有一句话:“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也”。我的师父正是如此,她教诲我的不仅仅是医学上的专业知识,更多的是对待人生的态度。余老师——我的师父,第一次见面就给我留下了深刻的印象,她身上自带着温文尔雅的气质,我和她是科里为数不多的南方人,不自觉的拉近了彼此的距离。

相对于大多数同事而言,我也是“特殊”的。因为我的研究生专业是肿瘤学,而我工作岗位在病理科,这意味着我将面临转岗的思想接纳以及技能知识的从零开始,对我而言这无疑是一个不小的挑战!病理科医生赖以生存的法宝排在第一位的自然是显微镜,而我对显微镜的应用还相当生涩。在刚开始的一段时间,我经常需要花费很长时间才能调好焦距,也一度无法使用两只眼睛同时观测目镜,这使得我非常沮丧,也非常焦虑。刚开始,我害怕说出我的困境,但当我的师父知道我这些困难的时候,她没有用不耐烦的态度对待我,而是非常细心地教我使用显微镜的技巧,并不断鼓励我多练习多调整,千万不要着急,要静下心来。在一遍一遍的练习后,显微镜的使用对我来说已轻车熟路了,但每当想起那段时间,我仍心存感激,因为是我的师父让我对病理的学习有了一个良好开端,让我有信心迎接未来三年的规培时光。

困难

当然,成长的道路并非一帆风顺。病理诊断作为疾病诊断的“金标准”,起到一锤定音的作用。学习病理这一门学科,既需要广度,也需要深度。因为在显微镜下,我们需要掌握身体各个系统的疾病,也要对每个系统的疾病非常熟悉与精准诊断。对一个病理新手而言,看到显微镜下那些长得异常相似的细胞,不免心生畏惧,这可比咱们经常玩的“连连看”游戏难上了千倍万倍。

我的师父告诉我:“干病理急不得,脚踏实地才能仰望星空,想要成为病理大师,首先要打好基础,学好组织胚胎学则是学好病理学的基础,知道了什么是正常的结构,才能在显微镜下找出来不正常的结构。”这就好比修炼武林秘籍之前,首先需要练好腿功、腰功、肩功和步法等基本功。在一段时间的基础学习后,我的师父带着我从最简单的红细胞开始镜下学习,一点一点积累经验,不断丰富我的显微镜下知识储备。这段经历让我学会了在压力之下保持冷静,静下心来去对待每一件事情。这不仅适用于医学知识的学习,更包括对待生活与人生的态度。

传承

随着时间推移,我顺利结束了3年规培时光,逐渐成长为一名真正的病理科医生。在生活中,我也结束了孤身一人的“北漂”生涯,遇到了与我携手陪伴一生的爱人。但带着行囊坐着火车来到北京的那一天依稀就在昨天,时刻浮现在我的脑海中,让人不禁感叹时光飞逝。每当有新的规培同学加入时,我都会想起师父曾经给予我的指导和支持。

在今后的日子里,我仍将不忘初心,继续前行,保持一颗充满热情、满怀希望的心!但谁都难免会遇到一定程度的挫折,在面临挫折时,我将奉行“挫折即挑战,挑战即机遇”的理念,用汗水代替泪水,一步一步向前挺进!

我的师父依然坚守在病理岗位,我与她的镜下修行还在继续。“师父领进门,修行在个人”,今后的故事将如何书写尽管是未知的,但也是掌握在自己手中。我暗下决心,努力成为像师父那样的人,将这份对病理的热爱与执着传递给更多的规培学员。

(荐稿:黄义新)

上一篇: 【我和我的师父】 真情教诲 润物无声

下一篇: 活力青春 健康你我