浅谈γ-刀的临床使用及存在的误区(一)

发表日期:2009-09-17

来源:放射治疗科 作者:于顺江 本页责编:原驰

|

|

|

一、γ-刀的发展史及其特性

1951年,瑞典神经外科医生L. Leksell博士首先提出了立体定向放射外科治疗的概念。他利用X线管球与立体定位仪衔接,以X线聚焦一次性照射治疗三叉神经痛,获得了初步成功。他将这种一次性大剂量治疗疾病的聚焦照射方式称为“放射外科”。1967年,首台γ-刀(伽玛刀)在瑞典Uppsala大学问世,定为A型,其拥有179个钴-60源和3种规格准直器,主要用来治疗功能性神经外科疾病。1974年,瑞典Karolinska大学医院安装的第2台伽玛刀,用 |

瑞典Leksell设计的γ-刀设备外观

|

|

|

于治疗颅底肿瘤和血管畸形,γ-刀步入了微创治疗神经外科疾病的领域,在微侵袭神经外科治疗领域占重要地位。1985年,γ-刀的钴源数目已经从179个升级到201个,定为B型,其准直器数目已增加到四个。1999年,C型γ-刀也在瑞典问世,其自动化、智能化程度,精确度、安全性都有了大幅提高,γ-刀成为颅脑疾病放射外科微创治疗的标准设备。截止2004年12月,全球共安装了瑞典γ-刀205台,治疗患者达30余万例,中国共安装瑞典γ-刀17台。

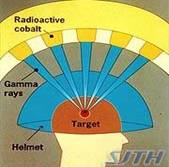

γ-刀是通过采用立体定向多源聚焦原理治疗良恶性疾病的大型放疗设备,属于立体定向放疗装置。设计上涉及到放射治疗学、放射物理学、放射生物学、精密机械制造、自动控制、医学影像、计算机科学等多学科领域,是诸多学科技术集成创新的体现。通过立体定向标定颅内病灶位置,每个钴源发射出高能γ射线经准直器校正后形成一个很细窄的射线束,通过等中心准确聚焦,从不同的方向集中照射到病灶,对病灶进行一次性大剂量或几次较长时间照射,达到摧毁瘤灶的目的。其照射边界如同刀切一样界限分明,不损伤邻近正常组织,故称之为γ-刀(珈玛刀)。分散射束聚焦的优点是可以保护周围正常组织,治疗精度高,射野边界锐利,可达±2mm范围,保证周围正常组织受照量最小化。γ-刀和普通常规分割放疗的主要区别在于它可单次大剂量照射肿瘤,而不是采用多次分割剂量模式。

|

|

瑞典Leksell设计的γ-刀原理示意图

|

目前使用的γ-刀属于立体定向放射外科设备(Stereotactic Radiation Surgery,SRS),在脑血管畸形、小肿瘤等方面取得了较好的治疗效果。但γ-刀在临床应用中还存在诸多问题如远期并发症等,仍有待于进一步临床观察。由于钴源的半衰期为5.3年,γ-刀一般需5-10年更换一次放射源。

由于γ-刀采用单次大剂量照射,定位精度要求高,且通常要求病灶直径小于3cm,对于头部病变通常采用金属框架固定, | |

|

以保证治疗精确性。γ-刀治疗的最大优点在于其“照射精度高”,考虑到呼吸和脏器蠕动等影响因素,γ-刀不适合于体部肿瘤的治疗。近几年,由于射波刀的精确设计并具有影像引导跟踪特性,其治疗灵活、精确度高,在体部肿瘤的治疗方面已得到越来越多的应用。

(本页责编:王占荣,MMS) | |

|

阅读全文

版权所有:8455线路检测中心 京ICP备11039022号 技术支持: