“雒雒”的一周

在北京世纪坛医院中联部社区站有这么一位医生,名字叫做雒丽华,胖乎乎的,话不多,看着就让人安心,熟悉的患者亲切的称她为“雒雒”。

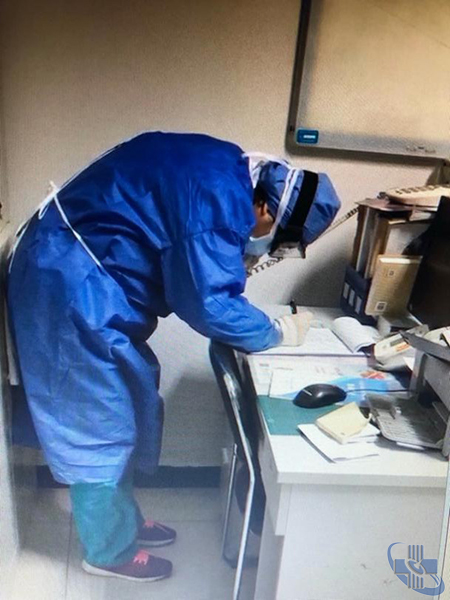

我用笔记录下了雒雒一周的工作。

周一

雒雒家住在河北省固安县,距离北京60多公里。凌晨3:00,在大家睡得最香的时候,她已经出门了。在疫情严峻的时期,众所周知,每次“进城”都是要费九牛二虎之力的。为了准时到岗,胖姑娘半夜就开启了她的进京之旅。终于到达了站里,去了厕所后,就得开始穿工作服、隔离衣、戴口罩、帽子、手套,全套穿戴整齐,做好开诊的准备。出诊期间,为了不去厕所,雒雒几乎不喝水。

周二

雒雒的班安排在了预诊分诊处。

“刘奶奶,早上好啊,昨天不是来了吗,怎么今天又过来了啊?什么药没有了啊?”“雒雒啊,我的维生素B1没有了。”“哦哦,您年纪大了,抵抗力差,下次再遇到这种情况尽量别自己来啊,您不是知道我们电话吗?给我们打电话,我帮您先把药准备好,等孩子们回来帮您取就行了啊”“后面的患者稍等,请在一米线处等候。有点凉吧,要不要给您倒点热水先暖和暖和,前面的登记完了再进啊!”“蒋大爷,您没认出来吧?我是雒雒,别着急,别嫌我们麻烦,都是为了大家好,多问点就是保障您和大家尽量减少互相感染啊,知道您等的着急了,要不您先坐会儿,告诉我您需要什么药,一会到您了,我们帮您跑腿,再给您送过来。”“好吧,那麻烦你了,雒雒!”

忙忙碌碌的分诊工作就在一次次测体温、询问流行病学史、记录相关信息和“絮絮叨叨”中过去了。

周三

今天雒雒有一个很重要的任务,就是支援药房。门口送药大叔来了,送来了17箱药,药房的姑娘继续给患者发药,搬箱和整理的工作就落到了雒雒的身上。点数没过半便已经汗流浃背了,让她胖乎乎的脸蛋通红通红的。“雒雒,代文(药名)没有了,再上些吧!”“好嘞,马上就好。”半天下来,吃饭时她好像有点拿不起筷子了。

周四

今天的咨询电话格外多,一个上午就有二十多个。有的咨询开药量,有的咨询病情,有的咨询家中保健,还有的就只是想和医生聊几句。

“大夫,我从年前就感冒咳嗽了,当时还有点发热,37.5℃,也去医院了,吃了药不烧了,但还是有点咳嗽,一天1-2次吧,我还去过广安门中医院,他们说我没事,您说我到底有没有事啊?我是不是新冠肺炎啊?我能不能上班啊?我如果体温到37℃是不是得去发热门诊啊?我能坐公交车去吗?”一位咳嗽了快三个月的患者又打电话了,这恐怕已经是第十几次的咨询了。作为家庭医生,不仅仅对签约患者,对辖区内的老百姓也都是使命必达。这位患者的焦虑是显而易见的,寻求帮助的心情也是可以理解的,于是雒雒又一次耐心地讲解、劝导。

周五

时间过得真快,一周又快结束了。对于雒雒来说,今天的工作结束了,她终于可以回家了。雒雒从周一来上班,就一直住在站里。自从疫情到来,我们所有医护人员提前结束了假期,初二便到岗开始工作。因为老家在承德,雒雒在过年期间返京后必须接受隔离的安排。隔离在家时,她如坐针毡,看着我们在严峻的一线,她给同事们打电话,一声声的道歉,一句句的关心,恨不能马上和大家一起并肩战斗。

因为是非常时期,很多患者对于到医疗机构就诊有比较大的恐惧心理,于是我们把站内的座机电话和家医团队的手机电话公开给了患者,为的就是让患者能够感受到“我们一直都在”。有一些患者在夜间发生不适,却不知道该怎么办,于是,结束隔离的雒雒便自告奋勇的承担起“夜班”的工作。“没事,不就是换个地方住嘛,我还没有小宝宝,不操那么多心,接接电话,力所能及,再者说,咱是党员呢,咱不得把之前的补上啊!”说完,她竟露出了略带羞涩的表情。

看着雒雒结束一周的工作又踏上漫漫回家路,我心中不由得为她、为团队中的每一位点了一个大大的赞。

我们的站很小,区区100多平米的房子,除了诊室、治疗室、药房这些分区以外,工作人员几乎没有休息区。仅有2平米无窗小屋是大家吃饭的地方。我们的站又很大,它承载了辖区内3000多居民的基层健康网络。在这里,我们不仅给患者治病,还负责着患者及其家庭的健康情况,工作量的巨大是可想而知的。疫情期间,为了保护卫生员、节约物资,我们自己承担起了擦地、刷厕所这些工作;为了保护患者,我们想出来一项项举措,多次成为卫监所督导检查的榜样。我们唯独没有顾得上自己和家庭,上学的孩子可以被反锁在家里,直到过了吃饭的时间,上幼儿园的宝宝或许一直到晚上才能看见今天妈妈的模样,老公只能一周见上一面。当医院需要医务人员支援前线的时候,姑娘们又一次次不退缩的举起了手,我们还有一位姑娘撇下了两个孩子投入到了支援小汤山前线的工作中。

我们很渺小,只是全中国医务人员中一个个小小的分子;我们不伟大,只是做了自己认为该做的事,因为我们希望,每个人都健康平安!

上一篇: 主动请缨、逆行而上 白衣天使在社区

下一篇: 抗疫行动,社区人在坚守